| 廣西新聞網 > 首頁欄目 > 全媒體策劃 > 融媒體產品 > 正文 |

二十四節氣·尋味廣西丨雨水 |

2025年02月18日 08:07 來源:廣西云-廣西日報 |

|

新聞眼春風化雨,夏露凝珠,秋葉紛飛,冬雪皚皚。自古以來,二十四節氣以獨有的韻律,編織著華夏大地的農耕史詩,承載著中華民族對自然的敬畏與智慧。廣西云-廣西日報特辟“尋味廣西·二十四節氣”專欄,從氣象維度探秘廣西,從新聞視角解讀廣西,圍繞二十四節氣進行全媒體報道,深入挖掘這一世界級非物質文化遺產的深厚內涵,探尋農耕文明的深邃與自然的奧秘,傳承廣西獨特的傳統文化。

報紙版面截圖 好雨知時節,當春乃發生

雨水與谷雨、小雪、大雪等節氣一樣,反映的是降水情況。《月令七十二候集解》云:“正月中,天一生水……東風既解凍,則散而為雨矣。”立春之后,東風送暖,冰雪融化,降水增多,這一節氣被命名為“雨水”。兩漢時期,雨水一度排在驚蟄之后,是農歷二月的節氣。此后,人們認識到春雨帶來草木萌動,而“春始屬木,然生木者必水也,故立春后繼之雨水”,雨水遂固定為農歷正月的節氣。 雨水時節,萬物復蘇,天地間展現著生機與活力。在傳統農業文明時代,雨水成為各類農事活動正式開始的重要節點。首先,《禮記·王制》載:“獺祭魚,然后虞人入澤梁。”獺祭魚是雨水第一候,標志著漁獵活動的開始。而雨水節氣對于農耕的意義更為重大。古人云“凡農之道,候之為寶”,要通曉農事,務必把握天時、物候。清人王文清認為《孟子》所講的“不違農時”“以春耕為第一義。春耕之始,必在雨水節前。”雨水時節,菜花、杏花、李花次第開放,各地將之視為“可耕之候”,陸續開始春耕。我國現存最早的農書《氾勝之書》就明確記載了具體耕作方法:“杏始華榮,輒耕輕土弱土,望杏花落,復耕。”耕地的同時,民間其他農事活動也一片繁忙:“七九八九雨水節,種田老漢不能歇”“立春天氣暖,雨水送肥忙”“春天肥料早運上,耙耢保墑不容停”。可見,耕耙、施肥、灌溉都是這一時期的重要農事活動。 水是農業生產最重要的要素之一,春雨對春耕及作物生長的意義不言而喻。無論民諺還是詩文中都有許多期盼與歌頌降雨的句子,例如,民諺有“春雨貴如油”“雨水有雨莊稼好,大春小春一片寶”“雨水有水,農家不缺米”,詩人杜甫也有“好雨知時節,當春乃發生”等。此外,為求糧食豐收,我國自古就有祈雨傳統,各地民間不僅建有龍王廟以滿足日常祭祀雨神的需要,到了雨水節氣還有張貼和祭拜雨水神的習俗,以祈求雨水豐沛、五谷豐登。春雨所具有的吉祥含義也被運用于社會教化。早在先秦時期,孟子發明了“及時雨”一詞,后來,人們把良好的熏陶與教育稱作“春風化雨”。“春風化雨”這一極具人文內涵的詞匯,或許正是人們從雨水節氣獲得的感悟。 值得一提的是,在我國傳統節日體系中,與雨水節氣相重合的節日叫作“天穿節”。據南開大學歷史學院教授常建華先生考證,天穿節與女媧煉石補天有關,形成于漢代,節期一般在正月二十日、二十三日前后,節俗通常是制作煎餅置于屋頂,名曰“補天穿”。由于天穿節與雨水節氣基本重合,學者們認為這個節日的出現是古代科學不發達情況下人們對雨水開始增多這一自然現象的一種認知。(西北農林科技大學人文社會發展學院副教授、碩士生導師 衛麗) 二十四節氣·稼穡 旱澇保收不再“望天” “雨水落雨三大碗,小河大河都要滿。”對于雨水節氣下雨好,還是天晴好,田東縣祥周鎮聯福村下埋屯村民黃國堂并不上心,因為他在2021年已經吃下定心丸。 聯福村地處右江河谷,曾因缺水灌溉近200畝土地處于閑置狀態。實施高標準農田建設后,群眾通過土地流轉,發展規模化、集約化蔬菜種植增加收入。黃國堂種植菜椒8畝,收入10多萬元。 俗話說“有肥無水望天哭,有水無肥一半谷”。如果沒有水,可能顆粒無收,如果有水,最少可以收一半,水于農業之重要不言而喻,“望天收”由此而來。 旱澇保收不再“望天”,底氣來自高標準農田建設。 通過土地整治建設形成的集中連片、設施配套、高產穩產、生態良好、抗災能力強,與現代農業生產和經營方式相適應的基本農田,廣西為“確保飯碗牢牢端在自己手中”而努力。 數據顯示,2019年以來,廣西統籌中央和自治區財政資金224.8億元,支持全區新建高標準農田1170.4萬畝,改造提升167.48萬畝,修建塘堰(壩)754座、小型攔河壩3861座、農用井175座、小型集雨設施415座、泵站814座、疏浚溝渠2456公里、襯砌明渠(溝)28292公里、排水暗管794公里。 截至去年底,全區已累計建成高標準農田2872.4萬畝,占全區耕地的57.9%。 “通過建設高標準農田,進一步擴大了有效灌溉、排水和機耕面積,農業綜合生產能力得到明顯提升,推動耕地畝均產能增加10%左右。”自治區農業農村廳相關負責人介紹。 真金白銀,廣開投入之“渠”。我區加大財政投入力度,中央和自治區財政畝均投入超過3000元。 為確保“建一畝、成一畝”,廣西用好自治區水利重點項目建設工作專班機制,全面開展小型農業水利建設和管護攻堅、農田溝渠修復整治行動等,切實提高建后管護水平。 糧食播種面積和產量連續5年實現“雙增長”的貴港市,稻蝦綜合種養面積占全區80%,水稻耕種收綜合機械化率89.9%列全區第一。 “藏糧于地、藏糧于技”的生動實踐同樣來自高標準農田建設。 “2024年全市新增建設和改造高標準農田29.35萬畝,總投資7.83億元,建設面積和資金均居全區第一,工程進度、質量和資金支付均位居全區前列。”貴港市農業農村局副局長張體澤介紹。

港南區北一片區良坡村、壽莫村、盤古村建成高標準農田。貴港市港南區農業農村局 供圖

桂平市白沙鎮滿堂村高標準農田建設項目。貴港桂平市農業農村局 供圖 當下,貴港市正向“2030年前把永久基本農田全部建成高標準農田”的目標邁進。 “一水兩用”,貴港實現農田增產增益。在保障糧食生產安全的基礎上,大力發展反季節小龍蝦養殖特色產業,建成稻蝦綜合種養面積16萬畝,小龍蝦年產值達14億元,帶動6.29萬農民人均增收3000元以上。 “一田多收”,挖掘冬季農業潛力。高標準農田解決了秋冬種水源難題,助力冬季農業種植,實現糧經協同發展,秋冬種面積達130.81萬畝,春收糧食單產全區第一。預計冬菜產出超過120萬噸,同比增長10%以上,產值15億元以上。 旱澇保收不再“望天”,不但保收更有好收成,廣西高標準農田建設一路高歌。(記者 莫迪) 二十四節氣·風云 從靠天種田到耕云播雨

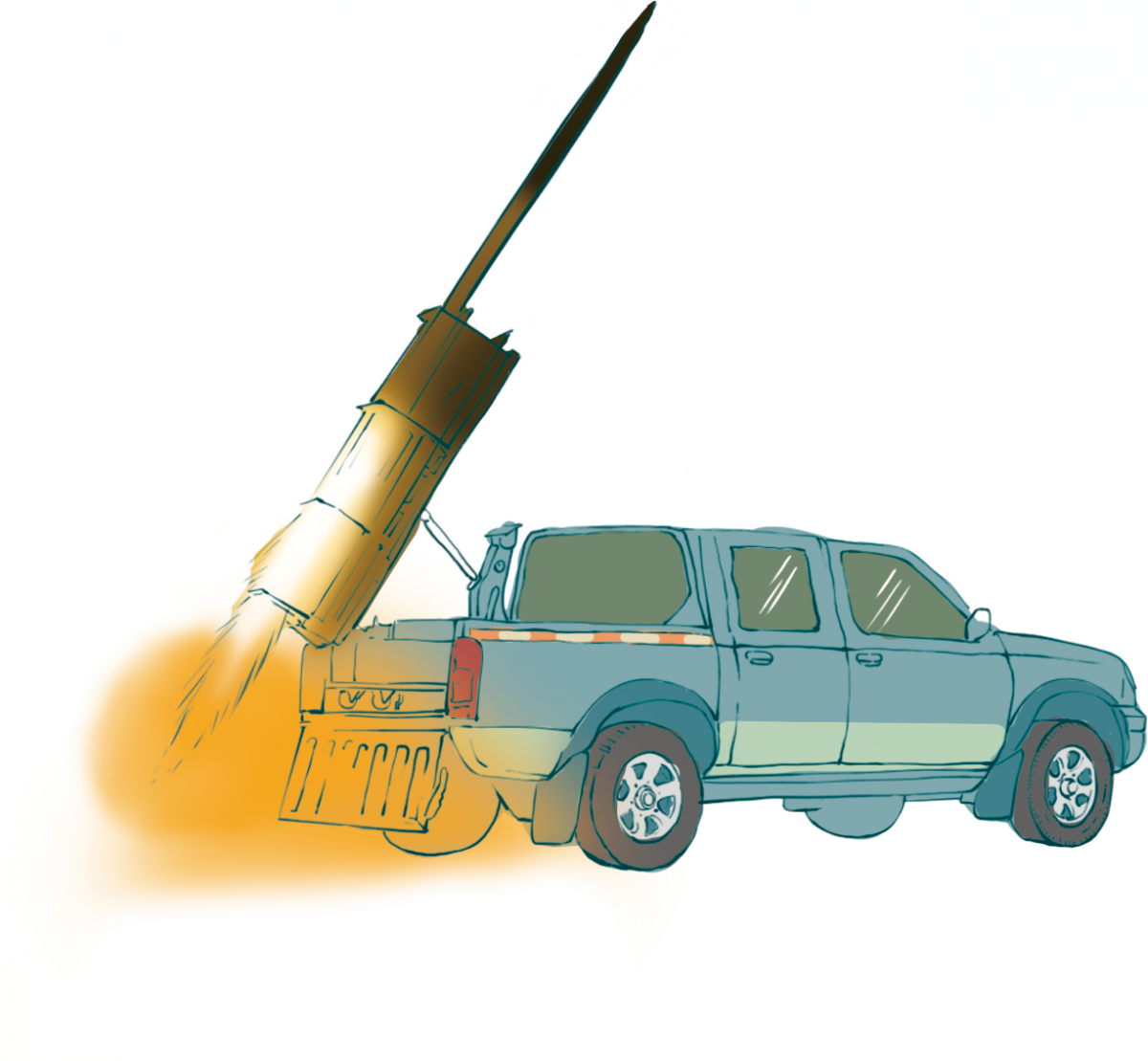

風調雨順,五谷豐登,是人類亙古不變的美好祈愿。在我國漫長的“靠天吃飯”的農耕時代,人們崇拜龍王“呼風喚雨”的神奇力量,演繹出舞雩、占卜、土龍等漢文化中神秘而獨特的祈雨風俗。 1958年,一場罕見的重大旱災席卷了我國東北糧倉,這一次,朝氣蓬勃、敢闖敢拼的中國氣象部門沒有再將希望寄于祈求禱告,吉林省率先開展飛機人工增雨試驗,拉開了我國現代人工影響天氣事業的序幕。經過60余年的不懈探索,耕云播雨的夢想已然成為現實。 但人工影響天氣并非無所不能。俗話說“巧婦難為無米之炊”,“人工增雨”無法實現從無到有,首先得要有云作為催化作業的對象,只有具備厚度夠足、水汽充沛、上升氣流強的特點,它才可以稱為具有增雨潛力的云。 找到“潛力”云后,氣象工作者要根據它的云體特性對它加以“改造”,這時就需要讓特制“法寶”——催化劑,通過飛機、地面作業裝備送入云中去,促使云中的云滴吸收更多的水汽,使其互相碰并長大,云滴不斷增大,當其“體重”超標,上升氣流托不住它時,就會成為雨滴落下形成降水。 讓飛雹化作細雨,讓甘霖潤澤大地。多年來,廣西始終堅持在人工影響天氣事業上深耕苦練,觀云識天從肉眼到“天眼”,通過氣象衛星、天氣雷達、毫米波測云儀、微波輻射計等觀探測設備,實現立體化全天候監測;依托大數據、云計算、物聯網、智能化業務系統助力作業指揮實現區—市—縣—點全覆蓋;作業裝備布局不斷優化,飛機、地面作業裝備一應俱全,作業可覆蓋面積占全區總面積超80%;服務領域由傳統抗旱防雹向特色農業種植、能源保供、生態修復等專項作業的多元化拓展。近5年,廣西人工影響天氣年均作業受益面積超13萬平方公里,年均增雨量超10億噸,讓我區農作物擁有了“安全傘”,青山綠水再添彩。 2025年以來,面對廣西嚴重旱情,全區各級人工影響天氣部門嚴陣以待,春節期間也始終堅守工作崗位,搶抓有利時機,全力開展人工增雨作業,現已實施地面作業200余次,飛機作業9架次,讓八桂大地迎來“潤田雨”,對緩解干旱發揮積極作用。 作者:唐曉珊 曾茂桂 耕云播雨,潤澤民生,關于人工影響天氣科學深度和應用廣度的探索一直在路上……(李寒一) 二十四節氣·風俗 多彩民俗迎甘露

“天上落雨細紛紛咧,地下萬物睜開眼……”2月16日,在融水苗族自治縣易地扶貧搬遷安置點夢嗚苗寨“十九坡會”上,各族群眾穿上盛裝歡聚一堂,為春雨慶之樂之,歌之舞之,祈盼風調雨順、五谷豐登。高亢嘹亮的蘆笙曲,婀娜多姿的踩堂舞,將雨水節氣譜成五聲調式的生命禮贊。 融水苗族自治縣融媒體中心 劉通 攝/實習生 韋思彤 王艷婷 剪輯 在簡單而傳統的開坡儀式結束后,蘆笙頭吹引曲雙腳跺地,蘆笙樂手富有節奏感地擺動,洪亮的樂聲激蕩天地,現場沸騰不已。現場各族同胞和游客們載歌載舞,零距離感受中華優秀傳統文化的魅力,大家在歡聲笑語中共同祈愿。 “整個坡會的規模太讓人震撼了!這是苗鄉獨有的魅力,這是今年春節旅游最大的收獲。”來自廣東的游客陳女士表示。 “融水夢嗚苗寨‘正月十九蘆笙坡會’是融水規模最大的坡會,是全縣少數民族文化的獨特展示。”易地扶貧搬遷安置點、夢嗚苗寨景區負責人潘桂先表示。

融水夢嗚苗寨“十九坡會”。融水苗族自治縣融媒體中心 劉通 攝 近年來,夢嗚苗寨通過創新“旅游+合作社+演員+農民”的旅游幫扶模式,以民族風情展示和民俗休閑體驗為特色,深入挖掘優秀苗族傳統文化,將苗族生產生活等農耕文化藝術包裝成旅游節目進行實景表演,讓深山苗族村寨獨具特色的文化資源,在非遺文化傳承保護和旅游發展上贏得了雙豐收。 據了解,融水苗族系列坡會群已有上百年歷史,于2006年被列入第一批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄,每年農歷正月初三至十九這段時間內,融水各鄉鎮村屯會舉辦節慶活動。 2025年,融水新春活動以“苗族系列坡會群”為主導,策劃一系列特色民俗活動,從正月初三到十九,在全縣各鄉鎮組織開展蘆笙超級聯賽、蘆笙踩堂、打同年等系列活動,讓游客沉浸式體驗吹蘆笙、打同年、趕坡會等苗家春節活動特色。(融水融媒體中心 記者 覃 美 記者 葉焱焱) 二十四節氣·鄉土 從“蛙鳴祈雨”到“水肥智控”

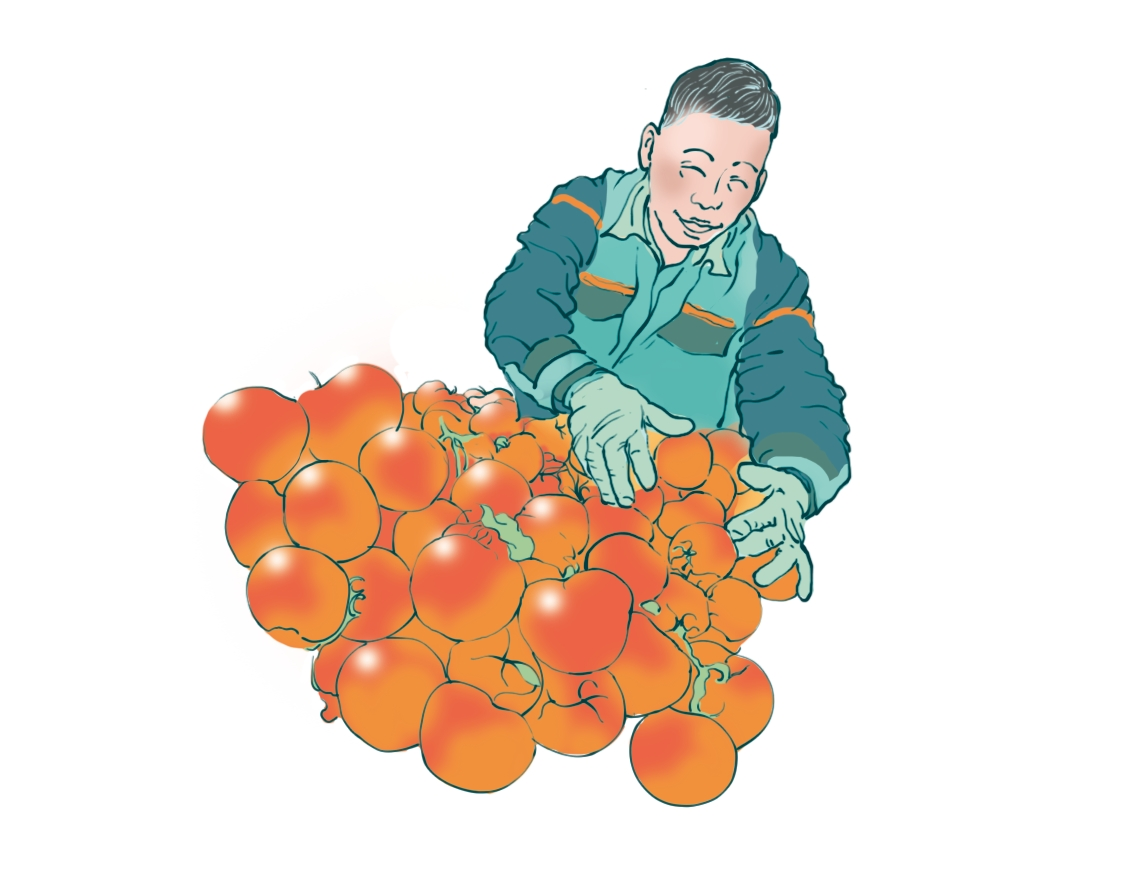

“雨水至,萬物生”,在傳唱至今的布洛陀神話里,雨水是創世神撒下人間的稻種,恩澤世間萬物。 “在《布洛陀經詩》里,青蛙是雷神的兒女,青蛙一鳴叫,雷神就潑降雨水。”百色市田陽區布洛陀文化研究會秘書長介紹,水是農業的命脈,在生產力相對落后、主要是靠天吃飯的古代農耕社會,壯族先民認為青蛙與雨季有密切關聯(如蛙鳴預示降雨),是“雨神的使者”,有著祭祀青蛙祈求豐收的習俗。 百色市融媒體中心 李萍 瞿穎謙 劉忠正 潘愷 田陽區融媒體中心 攝制 眼下,雖是春耕備耕時節,但在田州鎮興城村現代農業核心示范基地里,大片番茄墜滿枝頭,卻是一片瓜菜采摘上市的豐收景象。

廣西家得樂農業開發有限公司番茄設施大棚。毛嘉琨 攝 “田陽作為全國‘南菜北運’基地,近年來加強高標準農田建設,施行水肥一體化,實現了農田增綠、生產增效、農民增收。”田陽區農業農村局總農藝師梁北森指著田間的各類設施介紹。 從靠天種田到靠科技種田,從傳統農業到現代農業,這片廣袤的田野孕育新的希望,激蕩新的動能。 據了解,興城村從上世紀八十年代初開始種番茄,面積4000多畝,有著“全國一村一品(番茄)示范村”的稱號。由于種植管護到位,興城番茄果實甜度高,口感好,色澤鮮艷,深受廣大消費者的青睞,成為了各地客商的搶手貨。

田州鎮興城村番茄豐收。周加孔 攝 近年來,田陽區不斷推廣以大棚種植為代表的設施農業。截至目前,該區設施大棚農業總覆蓋面積超560畝,水肥一體化設施受益農田約10萬畝,其中番茄大棚種植實現每畝產量增加1250公斤以上。通過多種保障措施,2024年田陽區已完成蔬菜種植面積40.36萬畝,產量約104.11萬噸。(記者 葉焱焱 百色市融媒體中心 記者 李萍) 二十四節氣·氣韻 下不下雨的天地密碼 春季的第二個節氣“雨水”悄然而至,此時太陽直射點的位置繼續向北移動,逐漸靠近赤道,北半球的日照時數增加,來自海洋的暖濕空氣也趨于活躍,逐漸增強北上挺進到華南、江南一帶。所以氣溫升高、降水增多、冰雪消融。 歷年雨水節氣期間(2月18日—3月4日),這個時節冷暖空氣博弈,廣西乍暖還寒、時晴時雨。廣西大部平均氣溫升至12℃—17℃左右,惠風和暢,春意盎然,僅有局地高寒山區還低于10℃,尚待入春。常見的氣象災害有:低溫陰雨、大霧、回南天、大風、干旱等,此外雷電、冰雹等強對流天氣也逐漸上線。廣西大部的雷暴平均初始日期就多在2月中旬至3月初雨水節氣前后。 雨水節氣一定會下雨? 作為二十四節氣中首個以降水情況命名的節氣,雨水時節廣西降水有所增多,各設區市平均降雨日數為5—9天、平均雨量在10—50毫米之間,桂東北的桂林、賀州最多,沿海的防城港最少。2015—2024年的數據統計,近10年間,雨水節氣當天下雨的年份,占比為40%左右。所以,雖然這個時節降雨增多,但并不代表雨水節氣當天一定會下雨。有的年份比如2023年,南寧、玉林等地,整個雨水節氣期間滴雨未下。 春雨何以常入夜? 從歷史數據來看,雨水節氣期間降雨出現在當天20時至次日8時的概率比較多。近10年間,廣西夜間降雨的占比為60%—75%左右,尤其在崇左、河池、百色、桂林、柳州、來賓等地,夜間降水占比超過70%,有的接近80%。 春雨之所以喜歡夜間降臨,一是因為地形影響,廣西多山地、丘陵,夜間山坡輻射冷卻快,冷空氣沿山坡下沉,使得谷底的暖濕空氣被迫抬升,從而水汽凝結形成降雨,尤其桂北桂西一帶獨特的喀斯特地貌復雜,增加了夜間降雨的概率;二是春季暖濕氣流增強,夜晚沒有太陽照射,水汽更易積聚成云,并形成上冷下暖的結構,導致空氣對流引發降雨;三是春季南海季風建立期間,西南低空急流常在午夜至凌晨時增強,猶如“空中管道”,將孟加拉灣、南海的水汽大量輸送而來,因此常常造成夜間降雨多于白天的現象。但其實這種夜雨現象并不只發生在雨水節氣,廣西在雨水集中的汛期也常常有夜雨增強的特點。 春雨為何貴如油? 雨水節氣又被稱為“可耕之候”,此時,全國多地陸續進入春耕備耕時節。廣西春播春種也有序開展,農業生產用水進一步增多。桂南和左右江河谷地區進入早稻的適播期,桂南、桂西的春玉米和春植蔗處于播種—出苗期。但春旱時有發生,特別是桂西的百色、崇左、上思等地,發生頻率高達百分之八九十,所以說“春雨貴如油”。此時需要科學統籌、合理安排用水,利用降水時機進行山塘水庫蓄水,人工影響天氣部門也會抓住有利時機,適時開展人工增雨作業。(廣西氣象服務中心高級工程師 謝海云) 二十四節氣·文脈 雨水初度 激蕩天地 雨水節氣,春風化雨、氣溫回升、大地返青、萬物生長。俗話說:“春雨貴如油”;農諺云:“雨水有雨莊稼好,大春小春一片寶”;壯民也說:“雨水不落,春耕不忙。”都表達了雨水節氣對農業生產的重要性。 在廣西這片多民族聚居的土地上,雨水節氣還是一個充滿生機與活力的時節,與當地農業生產中的螞拐文化、銅鼓文化、炮龍文化等緊密相連,有著獨特的風土人情和民俗文化魅力。雨水降下,蛙鳴聲起。壯族先民觀察到青蛙鳴叫與降雨之間的關聯,逐漸形成了“蛙鳴有雨”的認知并產生了特殊的情感。傳說螞拐是雷神的女兒,掌管著雨水,又為雨神的化身,成為神圣圖騰,并由樸素的自然崇拜,升華為一種精神信仰,折射出壯族先民對自然的敬畏、遵從與智慧。現在看來“蛙鳴有雨”既寓意了春雨的知時與及時,也預示著豐收的希望和盼望。 壯族民間慶祝雨水節氣最為著名的儀式是“螞拐節”。每年的雨水時節前后,壯族村寨都會舉行隆重的祭祀儀式,祈求風調雨順、五谷豐登。這種習俗延續至今,成為壯族文化的重要標志。“蛙鳴有雨”的勞動智慧在廣西文化的代表性器物——銅鼓的蛙飾雕塑中也得到了完美的展示。在廣西出土和流傳的很多銅鼓上都鑄有青蛙塑像,這些雕塑形態各異、肥瘦不同:有的單只獨立,有的母子相連,有的雌雄相合,有的大小相負。工匠們通過細致的刻畫,將青蛙的神態、動作表現得栩栩如生,使這些銅鼓成為珍貴的藝術品和文化符號。這種銅鼓上的藝術表現形式,將農事體驗與文化信仰融為一體,寄托了先民們對“繁衍生息”的重要期盼,也蘊含著“蛙多雨大”的美好愿望。 在崇左,雨水時節正值元宵節前后,大街小巷掛滿了絢麗多彩的花燈,人們看花燈、猜燈謎、舞龍舞獅,熱鬧非凡。除了熱鬧的節日活動,廣西的少數民族在雨水節氣也有著獨特的習俗。如:壯族的山歌文化在這一時期也更加活躍,瑤族的長鼓舞、捉龜舞等傳統舞蹈也在雨水時節頻繁上演。壯族打扁擔,又名“谷朗”,以一種民間舞蹈形式遺傳下來,已有1300多年的歷史,是國家級非物質文化遺產之一,主要流行于馬山、都安等壯族聚居地,人們通過“打扁擔”模擬農事活動中的耙田、插秧、戽水、收割、打谷、舂米等姿勢動作,祈求上蒼保佑風調雨順、人壽年豐和對美好生活的向往。 滋潤天地的春之喜雨,帶來了春天的氣息,更喚醒了這片土地上的生機與活力。屋檐下滴答的水聲和稻田里片片的蛙聲相映,是大自然的絮語,又像是新時代的樂曲。被雨水滋潤的八桂大地上,人與物和諧共生,自然和社會美美與共,合力譜寫著春天的詩篇。(廣西美育學會會長、廣西民間文藝家協會理事、廣西藝術學院碩士生導師 李方重) 二十四節氣·養生 適量運動 滋潤身心

雨水時節,天氣變化不定,乍暖還寒的天氣對已萌動和返青的作物、果木等生長及人們的健康可能造成危害。 如何順應時節,如何預防類似流感等疾病的發生,做好身體保健?南寧市中醫醫院治未病科副主任梁煥英從運動、起居、情志等方面,給大家一些養生建議。 運動宜緩不宜急。雨水過后,運動養生不宜做過于激烈運動,避免因為體內能量消耗太過而失去對肝氣的控制,導致肝氣一下子往外跑得太多而出現發熱、上火等癥狀。可做些筋膜微運動、散步、打太極拳等較輕松的運動,身體能夠得到全面的舒展,讓身體在動靜結合中得到滋養,達到養生的功效。 保持良好的作息習慣。雨水之時,降雨增多,空氣濕度增大。此時應規律作息,保證充足的睡眠。夜晚睡眠時,適宜的濕度能讓身體在休息中更好地適應氣候變化;清晨醒來,呼吸著帶著水汽的清新空氣,使身體機能在潤澤的氛圍里保持和諧穩定。 讓心情也滋潤起來。在這個被雨水滋潤的時期,人們的情緒也要平和舒緩,可以在室內欣賞窗外的雨景,或者在雨停之后漫步于濕潤的小徑,讓自己的內心充滿寧靜與愜意,使精神得到滋養,從而達到養生保健的效果。(記者 葉焱焱 羅婧) 二十四節氣·進補 節氣好“食”光 雨水節氣后,降雨逐漸增多,人們除了仍要注意防寒保暖以外,飲食進補也應以和肝養胃,健脾祛濕為主。宜少吃酸多吃甜,甘味的食材可以適當多吃,如山藥、芋頭、茯苓、甘蔗等。為此,廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院治未病中心副主任張紅星推薦了三款節氣藥膳: 一、金橘山藥小米粥

原料:金橘20克、鮮山藥100克、小米50克、白糖15克。 做法: 1.將金橘洗凈,切片備用。 2.山藥去皮,切片,與金橘片及淘洗干凈的小米一同入鍋,加水用大火煮開,改用小火熬成稠粥,加入白糖即成。 需要注意的是喝金橘山藥小米粥前后一小時不可喝牛奶,因牛奶中之蛋白質遇到金橘中之果酸會凝固,不易消化吸收。 二、砂仁鯽魚湯

本文均為王兀繪圖 原料: 新鮮鯽魚1條(約250克);砂仁、味精各3克;生姜6克;蔥1條;花生油20克;料酒適量;淀粉少許。 做法: 1.將鯽魚去鱗、鰓,開肚去內臟,用清水洗凈,瀝干水分,待用。 2.把蔥去皮,清洗干凈,切成段;生姜去皮,洗凈,切成絲;砂仁洗凈,瀝干,研成末。 3.把花生油、鹽和砂仁拌勻納入魚腹,用淀粉封住刀口,把蔥段、姜絲鋪在魚身上,放入料酒、味精,用碗蓋嚴,隔水蒸熟即可。 三、豆苗蘑菇湯 原料: 豆苗、口蘑、金針菇;姜片、香油、食鹽適量。 做法: 1.水中放姜片煮,水熱后加入口蘑。 2.水開后,加入金針菇、豆苗,放入適量的鹽。 3.水再開后關火,放一些味精或香油即可。(記者 葉焱焱 羅 婧) 點擊下方圖片鏈接進入專題 查看更多精彩內容 ↓↓↓ 廣西日報欄目創作團隊: 總策劃丨劉昆 策劃·統籌丨李耿 李春生 執行丨周映 莫迪 葉焱焱 楊靈燁 視覺丨劉恒 王兀 藍敏 廣西云客戶端制作: 編輯丨陶潔 美編丨粱嵐 責編丨韋幸文 總值班丨金凱樂 鳴謝丨自治區氣象局 自治區農業農村廳 百色市融媒體中心 田陽區融媒體中心 融水融媒體中心 廣西日報農業部、創意工作室出品 |

|

掃一掃在手機打開當前頁

|